青春力量扎根修文乡村 贵州中医药大学时珍学院实践团书写振兴答卷

2025/07/14 19:18 来源:社区文化网 阅读:24万

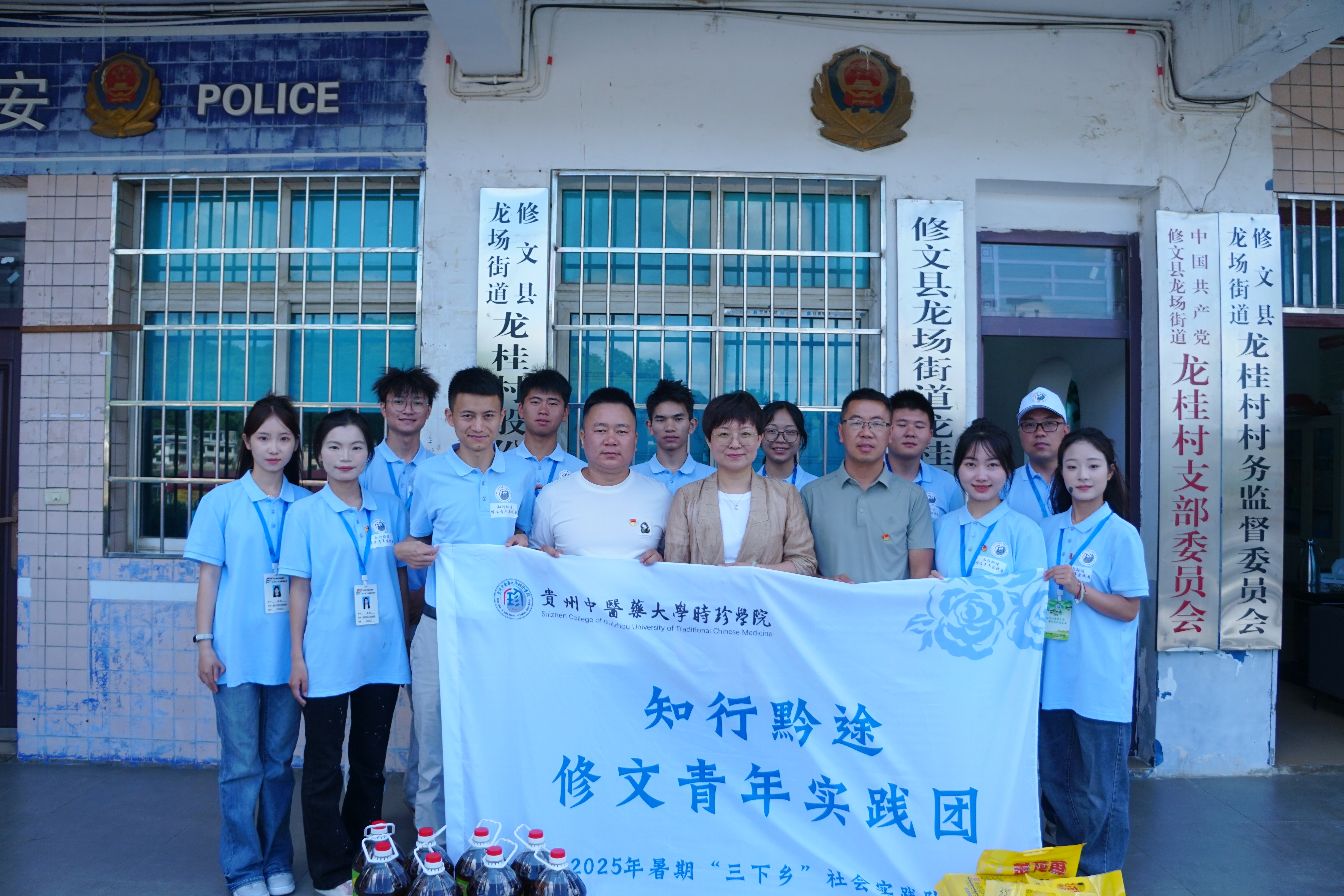

近日,贵州中医药大学时珍学院“知行黔途・修文青年”实践团深入贵阳市修文县龙桂村,开展“三下乡”实践活动。青年学子们发挥专业所长赋能乡村发展,用热忱服务践行青春使命,在田间地头展现出新时代青年的责任与担当。

“你看这墙,原本光秃秃的,现在‘活’过来了!既好看,还能让我们长见识!”村民邵大爷站在新绘的墙面前,笑得合不拢嘴。

以画笔为媒,以文化为魂。实践团围绕“五大振兴”主题,带着对乡村的热爱,将时代命题与修文‘王学圣地’底蕴巧妙融合,深耕“龙场悟道”文化根脉,以水墨笔触还原“龙场悟道”“青衫讲学”等场景,让 600 余年阳明文化在村居主干道“活态传承”,在墙面上铺展出生动的乡村振兴画卷。

在传承历史文化的同时,实践团也注重将现代文明理念融入乡村。他们紧扣农村“两清两改两治理”要求,以“荷风送香”的清雅意象,将垃圾分类、污水处理等环保理念化作墙上的艺术符号,让文明新风悄然融入村民生活。

“保健品吹得神,花钱买了不管用;公检法来电慌,先打电话问儿郎。”这句带着修文口音的反诈顺口溜,在龙桂村的院坝里传开了。

针对村里留守老人多的情况,队员们编起方言顺口溜,结合“保健品诈骗”“冒充公检法”等身边案例,把防骗知识讲得明明白白,老人们听得连连点头。

“这些娃娃贴心哟,不光给我们量血压、讲养病知识,还怕我们老年人听不懂,用土话讲咋个防骗,真是把我们当自家人看!”刚测完血压的邵婆婆攥着大字版健康手册,拉着队员的手舍不得放,“我这高血压,娃子们还教我用瓶盖记吃药次数,比亲孙孙想得还周到。”刚测完血压的老婆婆,手里攥着印着大字的健康手册,拉着队员的手念叨着。

此外,实践团发挥医学院校优势,师生义诊小队摆开摊子,为50多位村民量血压、测血糖、唠慢性病保养,300多份健康手册很快发到了村民手里。针对留守老人,队员们用方言拉家常式宣讲反诈,把套路拆解得清清楚楚,让防骗知识住进老人们心里。

“看到年轻人接棒,乡村振兴更有奔头!”村里的老党员孙安国望着宣誓队伍,激动得声音发颤。他胸前的党徽擦得锃亮,是特意为这天的入党宣誓仪式准备的。

实践团联合龙桂村党支部举行新党员入党宣誓仪式,40余名老党员为新党员戴上党徽,三代党员在党旗下完成一场跨越时空的信仰接力。“与党旗同框”活动中,30多位老党员穿上最整洁的衣裳,胸前党徽在镜头前闪闪发亮。

“来,孙大爷,您往党旗这边靠靠,笑开点嘛!”实践团负责拍照的队员半蹲在地上,举着相机耐心引导。

一张张照片里,皱纹与党徽相映,定格下老人们对党的赤诚,也成了实践团留给乡村的“红色记忆”。

“朱奶奶,我们来给您量量血压,最近睡得香不?”医护志愿者小张蹲在老人炕边,一边缠血压计一边拉家常。

同时,医护志愿者背着设备入户体检,青年突击队拿着扫帚帮老人扫院坝、理屋子,还为40户留守老人拍“全家福”——有的拉上邻居老伙计,有的搂着帮忙的队员,镜头里的笑容冲淡了子女不在身边的遗憾。

“张爷爷,这个手机功能设好,陌生诈骗电话就打不进来了,您试试按这个绿键。”队员小姜握着老人的手,一步步教他设置手机防护。走访中,队员们不仅帮老人筑牢“钱袋子”防线,还往困难家庭送去米油,沉甸甸的物资袋里装着实实在在的暖意。

“这是一次走深走实的实践思政课!”带队教师权仕兵看着晒黑的队员们和村民手里的健康手册,感慨道,“学子们把‘知行合一’刻在了乡村大地上,这比课堂上讲十遍都管用。”

“墙绘成了村里新名片,健康服务解了老人愁,这些娃娃带来的不光是服务,更是实打实的获得感。”龙桂村支书孙安国笑着说,现在村民们常念叨:“啥时候再让这些大学生来村里转转?”

据悉,此次龙桂村实践,是贵州中医药大学时珍学院深化“三下乡”育人成效的生动注脚。7天时间里,学子们把课堂搬到田坎院坝,用专业所长服务乡亲,用青春热情温暖乡土。在乡村振兴的画卷上,他们留下的不仅是墨迹与足迹,更是当代青年扎根基层的“青春答卷”( 供稿单位:贵州中医药大学时珍学院 供稿人:权仕兵 王尚知)