安顺西秀:“山水画廊”奏响多彩“黔中”民族团结交响曲(下)

2025/07/24 00:23 来源:社区文化网 阅读:27.3万

邢江河的水啊,淌了千百年,硬是把两岸的石头都磨出了包浆。这哪是条河,分明是老天爷用毛笔在黔中大地甩出的一道墨痕。云峰八寨的老石头房子蹲在河湾处,活像一群端着烟杆晒太阳的老汉,皱纹里都藏着故事。

"瞧瞧这墙,明朝的兵崽子们砌的,比现在钢筋水泥还结实!"七十岁的屯堡人老杨头跺着脚底的青石板,震得腰间钥匙串哗啦响。他身后那栋石头四合院,房梁上还留着洪武年间的刀痕,窗棂却分明是江南的样式——六百年前那帮江淮子弟,硬是把老家徽州的飞檐翘角,原样搬到了云贵高原的喀斯特山坳里。

浪塘村的王支书踩着人字拖在湿地栈道上走得风风火火,裤腿还沾着晨露:"咱这稻田养鱼的法子,老祖宗传了二十八代!"她突然蹲下身,从秧苗间捧起尾活蹦乱跳的鲤鱼,"昨儿布依族阿妹还来学这手绝活,说要比赛谁家酸汤鱼更鲜。"岸边新修的民宿挂着蜡染布帘,侗家阿婆正教苏州来的姑娘打靛蓝,两种方言在织布机声里搅成了团。

黄腊乡的樱花开得泼辣,染得半座山都泛着粉光。书法协会的老周蹲在观景台石阶上,蘸着河水在青石板上写狂草,墨迹未干就被游客围得水泄不通。"这叫水墨行为艺术!"他抹了把汗,指着远处穿苗绣衣裳拍照的姑娘,"那丫头昨儿还跟我学提腕,今儿就成模特了。"山脚下新开的农家乐飘来酸辣香,老板娘系着围裙探头喊:"周老师,您订的樱花糯米蒸好了!"

邢江河拐弯处的古榕树下,仡佬族铜鼓和屯堡地戏面具挂满枝桠。穿对襟褂子的老戏骨正给孩子们画脸谱,油彩抹到一半突然停住:"诶?这段唱词该用彝调还是屯堡腔?"旁边纳鞋底的布依族阿奶头也不抬:"混着唱呗,就跟咱灶台上的折耳根炒腊肉似的——香!"河面飘来载满游客的竹筏,导游小吴举着喇叭学山歌,愣是把苗岭飞歌唱出了天津快板味儿。

旧州古镇的青石板路上,屯堡大娘们顶着"凤阳头"跳广场舞,银饰叮当声混着《最炫民族风》的旋律。街角茶馆里,穿汉服直播的姑娘正跟白胡子老爷爷讨教茶道,老人家的紫砂壶突然冒出句:"要得!你们年轻人玩抖音,我们老头子摆龙门阵,都是耍嘛!"柜台后的老板娘噗嗤笑出声,手里捶打糍粑的木槌差点飞出去。

樱花节开幕那天,暴雨突至。黄腊乡长抄起铁皮喇叭就往山上冲,半路被穿蓑衣的苗族汉子拦住:"莫慌!我们斗牛场的雨棚借你!"结果斗牛场变成了临时舞台,侗族大歌和屯堡花灯轮番上场,观众们挤在油布棚下啃着樱花饼,雨水顺着棚沿滴进酒杯里。乡文化站的小张举着手机直播,镜头扫过满身雨水的演员们,弹幕突然炸出一排:"这才是真·民族风!"

浪塘村的鱼王争霸赛今年玩出了新花样。布依族的酸汤鱼对上屯堡人的辣子鱼,评委席上坐着穿厨师服的韩国游客。比分咬到最后一轮,苗族阿妹突然端出盘折耳根拌鱼腥草:"尝尝这个,我们叫它'相见恨晚'!"满屋子人辣得眼泪汪汪,却抢着伸筷子。王支书摸出个小本本:"明年得搞个国际版,让老外也见识见识啥叫'舌尖上的民族团结'。"

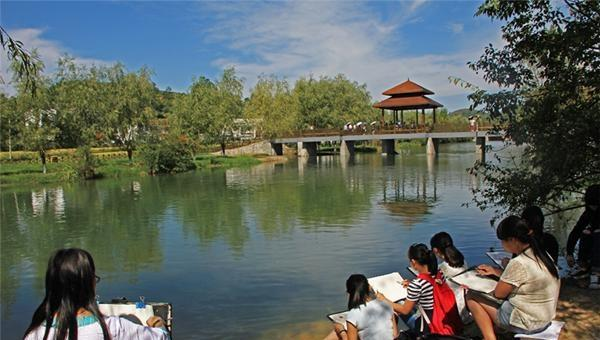

云山屯的石头巷子里,上海来的画家老陈支着画板发呆。路过的小学生指着墙头:"叔叔,你漏画了瓦片上的多肉!"老陈一激灵,添上几笔青翠。收摊时碰见写生的美术生,姑娘指着他的画惊呼:"您把屯堡姑娘的围腰画成毕加索风格了!"老陈挠头:"可不是嘛,六百年的混搭风,够后现代!"夕阳把两人的影子投在明代城墙上,活像出皮影戏。

邢江河夜游项目试灯那晚,两岸突然停电。撑竹筏的老船工不慌不忙点燃松明火把,火光映得水面像熔化的铜汁。对岸传来芦笙声,游客们的手机电筒自动跟上了节拍。负责灯光秀的小伙子蹲在船头嘀咕:"得,白折腾半个月。"后排穿苗银盛装的姑娘突然清唱起来,歌声惊起白鹭,满天星光都成了追光灯。(西秀融媒体)