媒体纪行|乌江源头“示范”美

2025/07/28 16:27 来源:社区文化网 阅读:29.8万

盛夏时节,踏入威宁自治县,乌江水宛如一条碧绿的绸带,于云贵高原的褶皱间蜿蜒伸展。自盐仓镇石缸洞的泉眼启程,沿着流域一路前行,穿梭在村寨、厂房与田野的怀抱中,聆听着当地人的娓娓讲述,目睹沿岸产业如珍珠般点缀江畔,它们将地域特色、生态智慧与发展动能完美熔铸,打造出别具一格的源头“经济示范带”,让乌江不仅是地理意义上的母亲河,更幻化成铸牢中华民族共同体意识这条主线的“精神长廊”。

星象文化与产业共舞,奏响团结乐章

踏入盐仓镇,首先映入眼帘的是神秘而庄重的彝族向天坟遗址。这座被誉为“东方金字塔”的古老建筑,仿佛在诉说着千年前的智慧与信仰,与这古老的星图进行着跨越时空的对话。“天上一颗星,地上一个人,人死魂归星”的信仰观念,这种葬俗信仰早已成为各民族文化认同的精神纽带,吸引着来自五湖四海的人们,共同感受这片土地的神秘魅力。

在文化传承的同时,盐仓镇的产业发展也蒸蒸日上。“党支部 + 合作社 + 基地”的产业模式在这里落地生根,绽放出勃勃生机。高峰村的中药材种植基地里,人们忙碌的身影穿梭其中。农技员与当地群众紧密合作,共同培育的党参,亩产量增高,产值突破了以往的产值。这片土地上,各民族为了共同的致富目标,携手奋斗,将智慧与汗水融入每一寸土地中。

而百草坪万亩草原,更是盐仓镇的一颗生态明珠。在这里,不管是赛马会还是热闹的花山节等交替上演,吸引着无数游客前来观赏。2024 年举办的“多民族传统体育嘉年华”,汇聚了滇黔川三省 18 个民族的选手,他们在这片草原上同场竞技,增进了各民族之间的交流与团结。

交通的便利为盐仓镇的发展插上了翅膀。毕威公路穿境而过,与 326 国道及乡村公路相互交织,形成了便捷的交通网络。向天坟厚重的文化底蕴“观测太阳定冬夏,星柄指向定寒暑”正如盐仓镇文旅站所记载:“当十二时辰的星象流转,各民族的文化因子已在这片土地生根发芽。”

茶香四溢,共筑民族团结致富路

进入炉山镇,宛如一片绿色的海洋,203 平方公里的土地上,上千亩茶园如绿色绸带般铺展在山地间。

走进茶生态观光园,空气中弥漫着浓郁的茶香。炒茶师傅专注地守在炒茶机旁,双手在滚烫的茶叶间灵活翻飞,熟练地进行着“炒茶、揉茶”的工序。在他的精心制作下,“黔绿之星绿色消费品牌”“中国知名品牌”茶品远销江浙沪,为炉山镇赢得了广泛的声誉。

在茶园里,随处可见采茶群众忙碌的身影,双手在茶叶间忙碌飞舞。他们中有年轻的姑娘,也有年逾花甲的老人,大家熟练地采摘着鲜嫩的茶叶,脸上洋溢着丰收的喜悦。

多年来,这片茶园不仅是他们增收的途径,更让他们能兼顾家庭与工作,更是各民族团结协作的见证。从茶树种植之初到如今的采摘时节,茶园见证了他们的辛勤付出,也给予了他们生活的回馈。

多年来,茶园的发展带动了周边村寨的经济发展,当地群众通过参与采茶、制茶等工作,实现了增收致富。

发乐村的“民宿”,是炉山镇农旅融合的一个缩影。生动地描绘了当地的美好生活。游客们在这里不仅能品尝到香醇的烤茶,还能体验到独特的民族文化,感受各民族之间的友好与融合。

百草坪南方最大天然草场也为炉山镇的发展注入了新的活力。28 家家庭牧场在这里兴起,养殖户与牧民共同研发的“轮牧 + 青贮”技术,使牛羊存栏量年均增长 15%。

在这片草原上,各民族相互学习、相互帮助,共同探索出一条生态与经济双赢的发展之路。

结里村的“民族团结议事亭”,是炉山镇各民族协同发展的象征。各族村民在这里共同制定的《茶园管护公约》,用多种文字镌刻在石碑上,时刻提醒着大家团结一心,共同守护这片绿色家园。

炉山镇以其浓郁的茶香和各民族的团结奋进,成为乌江源头民族团结示范带的一抹亮丽风景。

从污染到生态,蜕变中的团结力量

曾经的东风镇,因煤矿开采,让乌江一度沦为“污江”,生态环境遭到严重破坏。

然而,如今踏入这片土地,眼前的景象令人惊叹。污水处理厂内,透明管道里的水流清澈见底,以 0.8 米/秒的速度欢快流淌,游鱼在其中自由自在地穿梭。

花鱼洞的溶洞景观,如今已成为东风镇的旅游新名片。导游用各种语言为游客生动讲解钟乳石的形成原理,2024 年接待游客超 10 万人次。在东风社区的“互嵌式”小区里,各族群众其乐融融,社区“民族之家”每月举办的“百家宴”,汇集了数十道各族特色菜肴。各族群众在这里和谐共处,共同享受着生态改善带来的美好生活。

正如治理乌江的“威宁精神”所诠释的那样,各族群众拧成一股绳,再浑浊的江水也能变回清澈。

东风镇通过不懈的努力,实现了从工业污染到生态宜居的华丽转身,成为乌江源头绿色发展与民族团结的典范。

红色传承与绿色发展,书写团结新篇章

二塘镇,这片 104.27 平方公里的土地,承载着厚重的红色记忆。速安大队旧址的石墙上,“团结如钢”的标语依然醒目,与红军桥图案的刺绣相互辉映,诉说着当年的革命故事。

这里是滇桂黔边区纵队的革命热土,无数先烈在这里为了民族解放事业抛头颅、洒热血。

如今,二塘镇在传承红色基因的同时,积极探索绿色发展之路。矿山修复后的 2633 米高山上,技术员指导药农种植天麻,经过精心培育,天麻亩产达 150 公斤,形成了“红色旅游 + 生态农业”的良性发展闭环。

这里也是红一、二、六军团经过的地方,留下了许多宝贵的红色文化资源,红色基因在他们心中深深扎根。二塘镇将红色文化与生态农业紧密结合,以红色传承凝聚各民族力量,共同书写着民族团结的新篇章。

特色产业引领,共绘团结共富新图景

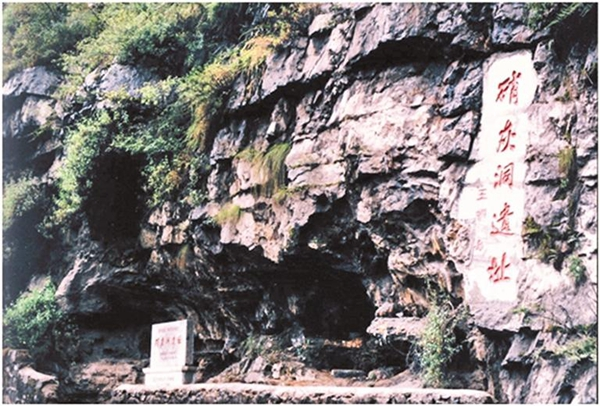

猴场镇,素有“威宁小荆州”之称,125.73 平方公里的坝子上,白泥河两岸的大棚群错落有致。这里拥有“第一座料石拱桥、第一处旧石器时代人类活动遗址硝灰洞、第一个伏流洞水帘洞天生桥”,独特的地理位置和丰富的历史文化,为猴场镇的发展奠定了坚实基础。

大棚里,美都西瓜与麒麟瓜在认养客户的全家福旁茁壮成长。作为当地特色产业,大棚种植不仅丰富了市场供应,还为村民带来了可观的收入。在格寨村的苹果基地,各民族群众的果农共同研发的“矮化密植”技术,使苹果亩产提升,该镇大力发展“家庭农场”,进一步推动了猴场镇的农业发展。猴场镇的“网红打卡点”。

这些景点吸引了大量游客前来参观,带动了当地旅游业的繁荣。同时,猴场镇积极发展家庭农场,为游客提供了丰富的乡村旅游体验。

猴场镇各民族生活发展,有 680 户参与农文旅融合项目。2018 年以来新增的 18 家超市中,7 家由少数民族经营。当 212 省道与贵昆铁路穿境而过,猴场镇正凭借其独特的资源优势和各民族的团结协作,用“家庭农场”,编织着各族群众共富的新图景。

乌江水面上,倒映着五镇灯火。盐仓的1037 公里的乌江从威宁出发,载着 18 个民族 28 种语言的团结故事奔涌向东。

从盐仓的星象文化传承,到炉山的茶香致富之路;从东风的生态治理蜕变,到二塘的红色基因延续;从猴场的特色产业发展,乌江源头的这五个镇以各自独特的方式,诠释着民族团结示范带的深刻内涵。它们将地域特色、生态智慧与发展动能有机结合,让民族团结不再是一句口号,而是体现在日常的生产生活中,融入每一个产业发展的细节里。

当威宁自治县各族群众扣好示范带建设的“第一颗纽扣”,这条奔腾的乌江,正成为铸牢中华民族共同体意识的鲜活注脚,为贵州民族团结进步事业树起“源头样板”,奏响一曲激昂的团结奋进之歌。(采写/郭翰 陈雪琴 部分图/威宁彝族回族苗族自治县民族宗教事务局)