山水画廊纪行|以“融”视角绘乡村新“彩图” ——安顺西秀区美丽乡村振兴“三交”侧记

2025/07/30 10:41 来源:社区文化网 阅读:33.7万

安顺西秀区大西桥镇鲍家屯村,静卧于“山水画廊”间。600年前,明代屯军在此凿渠引水、筑寨定居,留下“九孔桥”与“鱼嘴分水”的水利奇迹,这里名声显赫;如今,这座古屯堡村寨在美丽乡村振兴中,“三交”融合更是如画如诗,各族群众以“融”为背景,在田畴、古寨与工坊间,绘就一幅“交往交流交融”的新“彩图”,“三交”不仅是历史的注脚,更成为振兴的澎湃动能。

水脉

从“共饮一渠”到“共富一田”的交往之基

鲍家屯的魂,藏在流淌的水里。明代修建的“顺母渠”至今碧波荡漾,渠水从九孔桥分流而出,如毛细血管般滋养全村稻田。

这渠水,自古便是各族交往的“天然纽带”“精神根基”,早年有村民迁入时,本地村民未曾拦水,反倒主动拓宽渠口;有村民带来“稻鱼共生”技术后,大家又一同改造水渠,让水流既能灌田、又能养鱼。

如今,这水脉更成了“共富通衢”。村合作社的稻田里,“稻花鱼”养殖、“生态稻”种植与“稻鸭共育”技术相融相生,形成“一水三用、一田三收”的特色模式。

“水渠里的水不分你我,田里的收成自然该一起算。”这是鲍屯村各民族达成的共识。

水脉还串起了完整的“产销链”。村里的“水韵鲍屯”电商站里,年轻人负责直播带货,绣娘把稻花鱼、生态米的图案绣在包装上,熟悉农事的村民则当起“讲解员,”在镜头前笑着说,“这米喝的是600年的渠水,香得很!”

去年,通过电商卖出的农特产品超200万元,各族村民按入股比例分红时,手里的红票子都沾着同一片水的清润气息,“山水画廊”润泽之色溢于言表。

文化

从“各美其美”到“美美与共”的交流之韵

走进鲍家屯的“古寨工坊”,文化的交融如渠水般自然流淌。靠窗的绣架上,绣娘杨阿婆正绣一幅“九孔桥”。

她把传统“万字纹”绣成桥栏,用特色蜡染蓝做底色,最后在桥边添了朵象征吉祥的牡丹花。

“是张老师教我画的桥,王姐帮我调的色。”杨阿婆笑着说,这幅融了多种技艺的绣品,成了游客抢手的伴手礼。

文化的交流,藏在节庆的烟火气里。春节时,地戏班子会邀请芦笙队同台,地戏的“武打”配上芦笙的“轻快”,成了鲍屯的“保留节目”。

传统节日“四月八”时,全村人一同上山采枫香树,有人帮着舂染饭花,有人教大家蒸五色糯米饭,饭香里混着不同语言的笑声;连日常“摆龙门阵”,都成了文化交流场。

老人讲“顺母渠”的传说,有人接“山神龙”的故事,还有人补充“水神护寨”的细节,最后大家笑着说,“不管哪路神,都是护着鲍屯人的神。”

更动人的是“文化反哺”的活力。村里小学开了“非遗课堂”,老师教书法时,会让学生写民族语言的音译字。

绣娘来上课,教的不只是刺绣,还有“怎么把数学‘对称’用到花纹里”;歌师教孩子们唱传统歌谣,歌词改成了“爱家乡、爱学习”的新内容。

“不是把老东西锁起来,是让它长出新样子。”去年孩子们用多种语言表演的“渠水谣”,还拿了全区文艺汇演一等奖。鲍家屯村民边说边介绍道。

600年底蕴,600年各民族融合大团结,鲍家屯山水如画,浸润着各民族的心灵,沿着乡村振兴这条路,必将腾飞启航。

振兴

从“各谋其生”到“共谋振兴”的交融之变

鲍家屯的振兴,是“攥指成拳”的生动注脚。曾经,村民各干各的,有人种粮、有人做绣品、有人搞养殖,规模小、收益薄。

这几年,村里以“古屯堡+水生态+农文旅”为卖点发展乡村旅游,大家才发现“合起来更有力”。

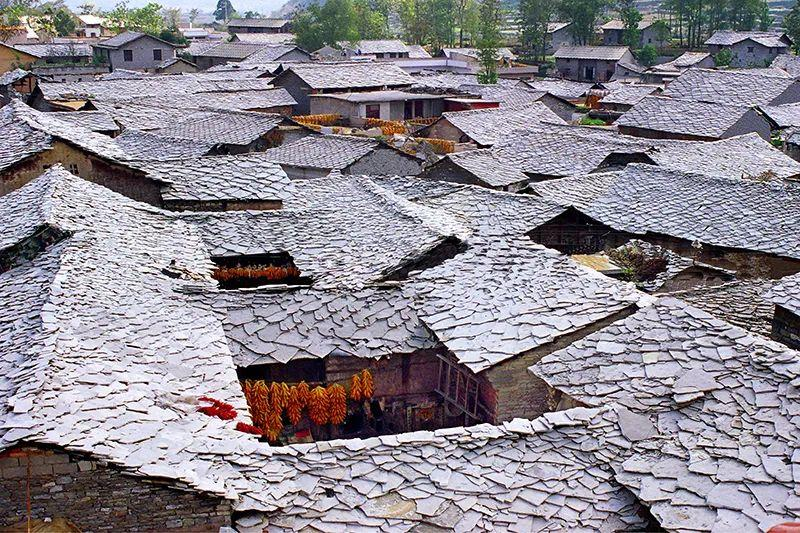

有人牵头修起民宿,融合了特色民族工艺与石板屋顶特色;绣娘们组建“绣娘合作社”,订单多了就请邻里学基础针法,按件计酬;有人把自家院子改成“农家菜馆”,菜单上既有糟辣鱼,也有酸汤菜,服务员来自各族家庭。

“客人说,来鲍屯不光有美食吃,还能看‘民族团结’。”菜馆老板笑着说。

连“古寨保护”都成了“融合实践”。修复明代石墙时,老石匠负责“复刻”古工艺,有人运来自家山上的青石,有人则用传统“糯米灰浆”配方调和砂浆,清理顺母渠时,年轻人用现代工具抽水,老人用古法捞水草,负责记工分的、监督质量的各司其职,谁也不会多算一分,谁也不会少干一点。

如今的鲍家屯,九孔桥的石缝里长出新草,顺母渠的水依旧清澈,岸边却多了电商站、民宿和游客的笑脸,军屯古镇也即将修葺一新。

各族村民的交往,早已不是“客客气气”,而是“实实在在”载体。

稻田里递来的一把秧苗,工坊里传过去的一根绣花针,分红时握在一起的一双手……

这幅以“融”为笔的乡村新“彩图”,水是纽带,文化是底色,振兴是主题,铸牢中华民族共同体意识是主线。

就像顺母渠的水,600年来从未断流,就像屯堡文化,坚固厚实,鲍家屯的各族群众也在“三交”的浸润中,“山水画廊”的发展里,把“你和我”变成“我们”,让乡村振兴的路,越走越宽。(采写/郭翰 陈雪琴 部分图/吴忠贤 摄)