毕节“绘事微言”第四届书画临摹展启幕

2025/08/04 21:13 来源:社区文化网 阅读:31.5万

笔墨承古韵,丹青焕新辉。8月的毕节,墨香四溢,雅集如约。"尽物性·崇古法"绘事微言第四届书画临摹展在毕节市美术馆盛大开幕,来自市内外的书画界名家、文化学者与艺术爱好者齐聚一堂,共同见证这场跨越古今的艺术对话。

本次展览由毕节市美术馆、六盘水美术馆联合主办,毕节市美术家协会、六盘水市美术家协会协办,以"回溯传统、守正创新"为理念,通过百余幅临摹与创新兼具的作品,致敬古代书画先圣,诠释当代艺术家对中华优秀传统文化的深刻理解与创造性转化。

群贤毕至,共襄艺术盛事

开幕式现场气氛庄重而热烈,各界嘉宾的到来为展览注入了深厚的文化底蕴。

毕节市人大财经委主任委员何家友、毕节市文化广电旅游局二级调研员陈如新等当地领导出席活动,对书画艺术在地方文化建设中的作用给予肯定;贵州大学美术学院副院长刘剑、毕节美术家协会主席徐峰等学界代表的到来,凸显了高校与地方文化机构在艺术传承中的联动;中国书法家协会会员、贵州省书协副主席吴昌军,中国美术家协会会员、贵州省工笔画学会常务副会长王剑云等艺术名家的参与,则为展览增添了专业厚度。

六盘水美术馆馆长杨智麟与毕节市美术馆馆长李文智作为主办单位代表,在致辞中不约而同地提到了两地文化交流的深远意义。

"书画是连接心灵的桥梁,本次展览不仅是作品的展示,更是两地艺术界思想碰撞的平台。"

李文智馆长说道,临摹是学习传统的必经之路,而"尽物性·崇古法"的核心,正是在吃透传统精髓的基础上,探索符合当代审美的表达语言。

笔墨溯源,解码临摹的当代意义

“气韵由笔墨而生,所谓“尽物性”,是让笔墨更贴近万物的本性,以心感物,以物传真;“崇古法”,是加强传统笔墨技法、理法的修炼,对笔墨材质的熟练运用。“崇古法”并非泥古不化,而是要在传统文脉中守正创新。”

“绘事微言”发起人、中国书法家协会会员赵刚在介绍活动背景时,对展览主题作出生动阐释。

他提到,绘事微言书画临摹展已连续举办四届,从最初的小众雅集发展为跨省域的文化活动,皆因书画爱好者们凝心聚力的慢慢积累,正是源于学界与业界对"传统如何现代表达"这一命题的共同探索。

贵州大学美术学院副院长刘剑从艺术教育的角度解读了临摹的价值,"临摹是艺术学习的'基因解码'过程,既要临摹技法,更要临摹古人的精神气度。

他以展览中的几幅经典临摹作品为例,指出当代艺术家在临摹时,不仅要做到"形似",更要通过笔墨语言传递对古人创作心境的理解,这种"神似"的追求,正是传统文化活态传承的关键。

贵州省书协副主席吴昌军则从书法艺术的特性出发,强调临摹与创新的辩证关系,“书法的创新离不开对碑帖的深耕,就像参天大树离不开深厚的根系”。

本次展览中的作品精准临摹,也有融入现代生活感悟的再创作,恰是这种关系的生动体现。

百幅佳作,勾勒传统艺术的当代生命力

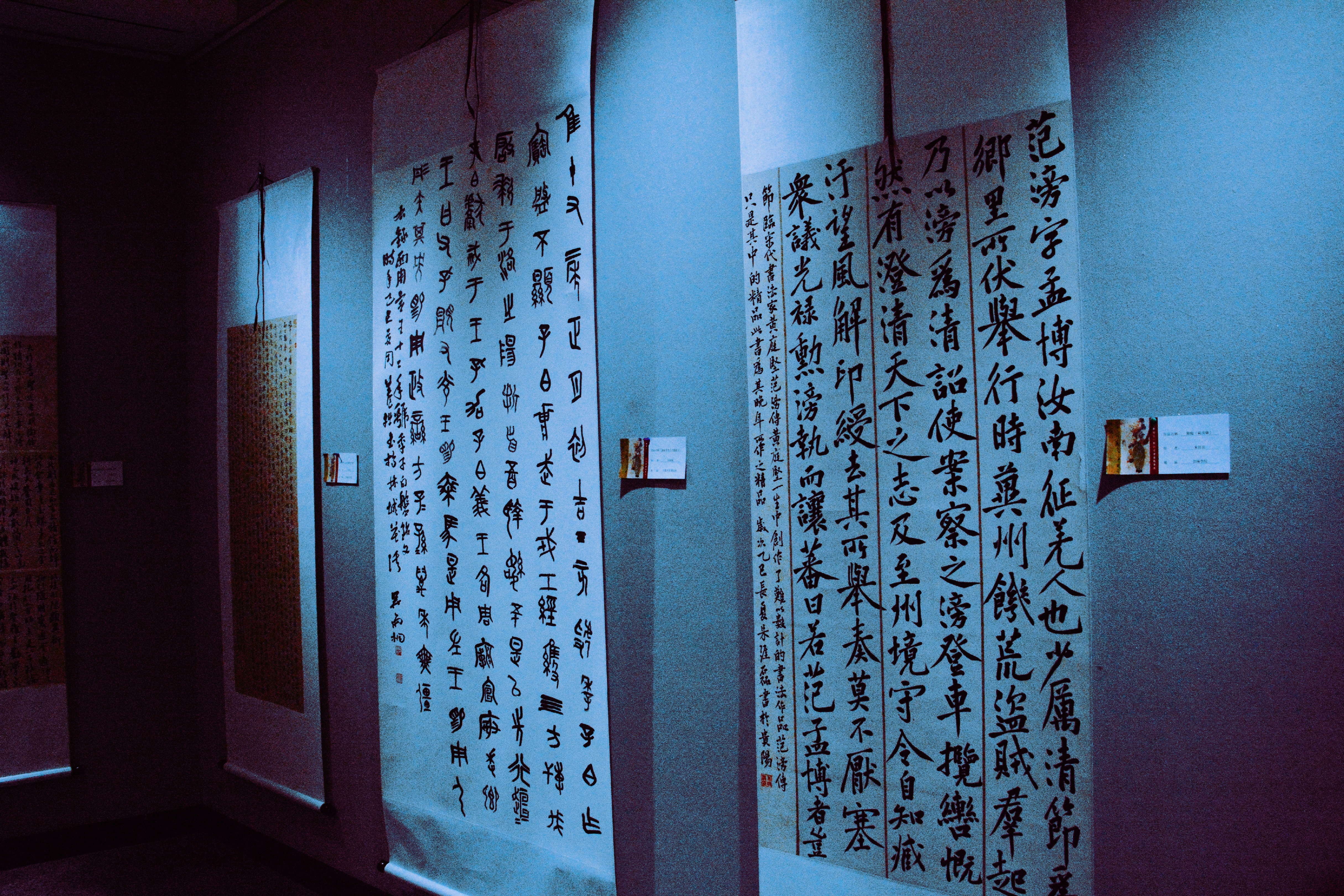

据了解,本次展览共收到来自全国多地的258件作品,涵盖中国画102幅、书法156幅,经过严格评审,最终选出100位参展作者,特邀了方严、谌宏微、陈争、刘宗阳等28幅全国名家作品展同时展出。

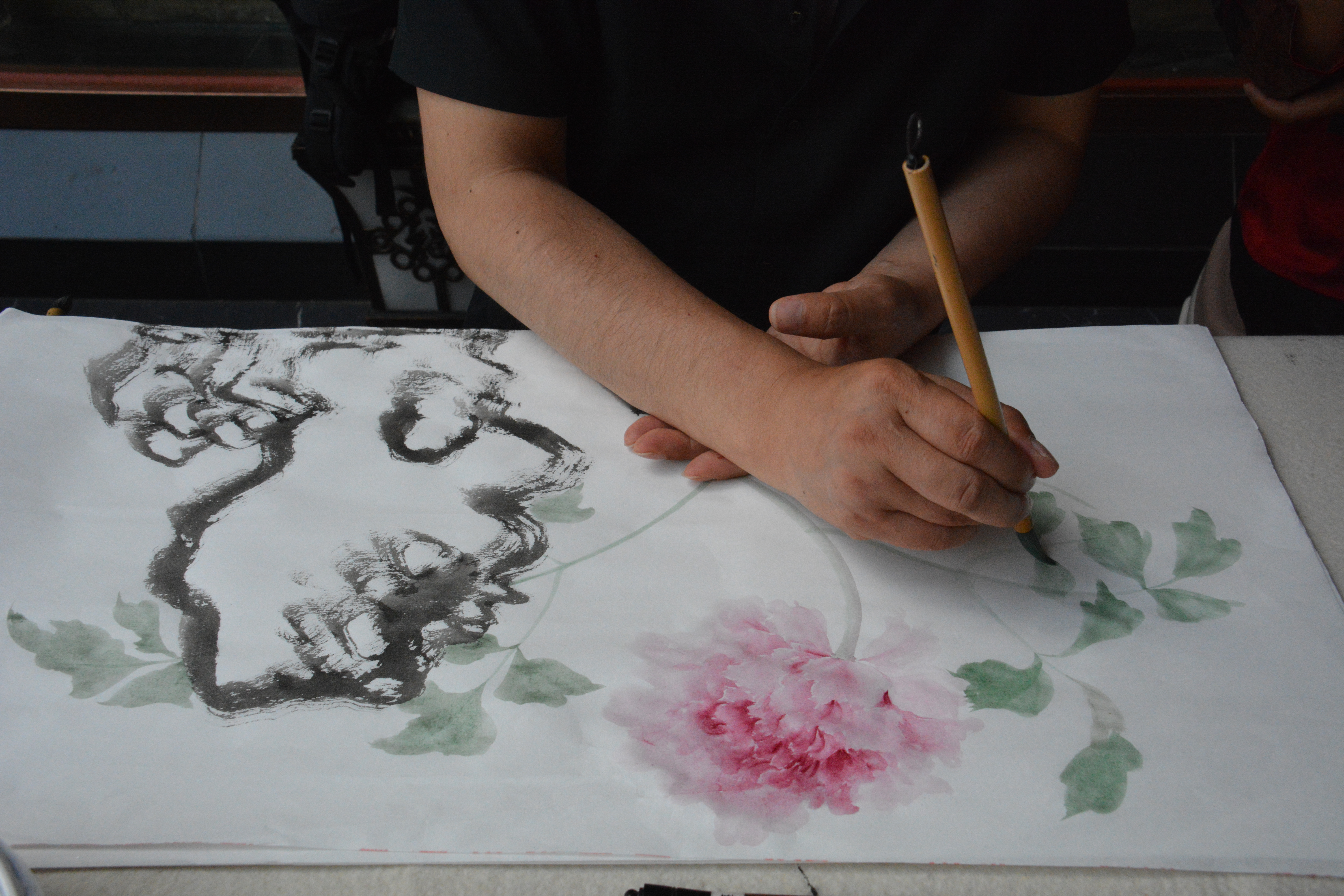

漫步展厅,从工笔重彩的细腻勾勒到写意山水的酣畅泼墨,从篆隶的古朴厚重到行草的飘逸灵动,观众既能看到对晋唐法度、宋元气韵的忠实传承,也能感受到当代艺术家对笔墨语言的创新探索。

创作的现代书法作品,则将古老文字与当代生活场景相结合,通过笔墨的浓淡干湿,传递出“传统即当下”的艺术理念。

“临摹不是终点,而是创作的起点。”徐峰说道,展览的意义不仅在于展示成果,更在于搭建一个交流平台,让更多人理解。

传统书画艺术不是博物馆里的标本,而是能够融入当代生活、滋养精神世界的活水。

用本次活动组织者之一,传统山水画研习画家周云话来说,本次书画作品展,除了艺术的展示之外,还为书画家们提供了才华交流的平台,搭建了互相学习的桥梁,非常有意义。

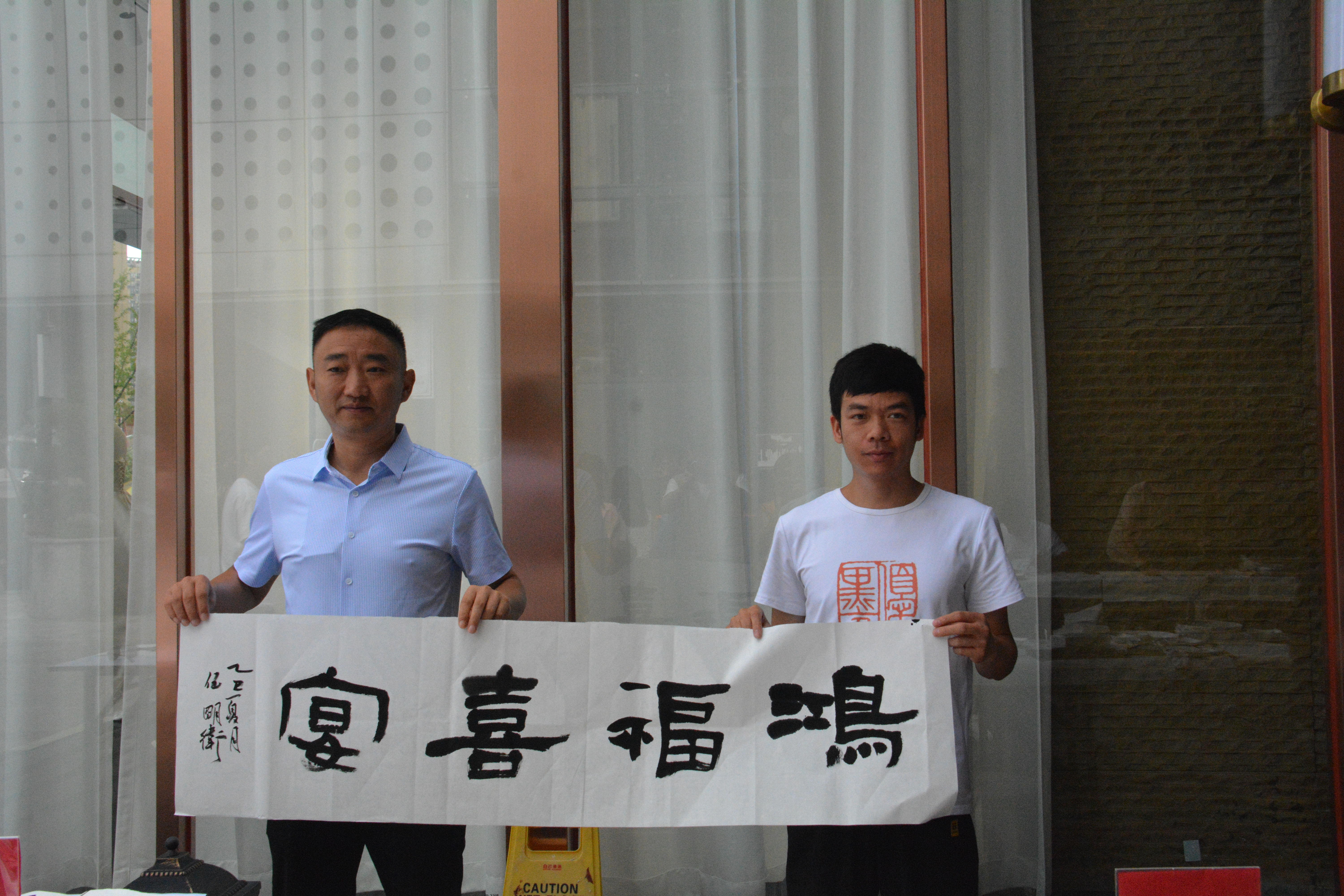

随着毕节市文化广电旅游局二级调研员陈如新宣布展览开幕,现场掌声雷动。

参展艺术家与嘉宾共同移步展厅观展,笔墨间的古今对话持续升温。

特别是本地爱心企业家杨大愚、亢建洪,更是对本次书画艺术倾注了心血和经历,并全程给予了活动助力和肯定。

(采写/摄影/郭翰 胡静)