“古瓷新韵”实践团开展“三下乡”社会实践活动

2025/08/18 21:53 来源:社区文化网 阅读:2.9万

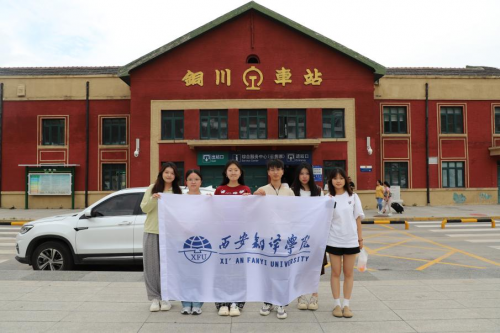

为加强非物质文化遗产保护传承的重要指示精神,近日,学生会“古瓷新韵”实践团赴陕西省铜川市开展了为期二十天的文化科技卫生“三下乡”社会实践活动。团队深入探访了耀州窑的“活化石”陈炉古镇及周边地区,近距离观察非遗传承现状,以青年视角探寻传统文化在当代的振兴之路。

图为实践团队成员在铜川火车站前

肩负时代使命,探寻非遗魅力。铜川,这片历史悠久的土地,不仅孕育了名扬四海的耀州窑,还拥有耀州泥塑、宜君剪纸、耀州花灯等众多非遗项目。本次实践活动旨在深入了解这些宝贵文化遗产的生存现状、传承困境与创新发展,为非遗的活态传承贡献青春智慧。陈炉古镇,作为宋元以后耀州窑唯一炉火相延的烧造基地,历经1400余年窑火不熄。实践团在这里看到了一幅生动的非遗传承群像,每一位匠人都在用自己的方式,续写着千年窑火的传奇。在李家瓷坊,第十代传承人李钟楼先生向团队展示了非遗传承的创新活力。他敏锐地捕捉到“围炉煮茶”等新消费趋势,将其与古朴的陶瓷庭院巧妙结合,成功将传统瓷坊升级为备受年轻人喜爱的“网红打卡地”。这种“非遗+文旅”的模式,不仅为古镇带来了人气,也让更多年轻人沉浸式体验到“古镇慢生活”的独特魅力。作为国家级非遗生产性保护示范基地,王家瓷坊在负责人王战军的带领下,积极拥抱数字化浪潮。面对市场变化,王家瓷坊通过网络直播带货等新媒体形式,让“巧如范金,精比琢玉”的耀州瓷成功“破圈”,触达了更广泛的消费群体。这不仅拓宽了销售渠道,更成为一次生动的文化传播,展现了非遗产业化的巨大潜力。与前两位不同,68岁的李和平先生走的是一条“学究式”的传承之路。他凭着对陶瓷艺术的热爱,重新拾起中断的祖辈技艺。他的作坊“北方青器耀州窑”更像一个研究室,堆满了各类资料与试验品。在访谈中,他表达了在有生之年编撰一本耀州瓷专著的梦想,其对技艺本源的纯粹追求和严谨的治学精神,深深感染了在场的每一位同学。

图为“北方青瓷耀州窑”瓷坊前与李和平老师合影

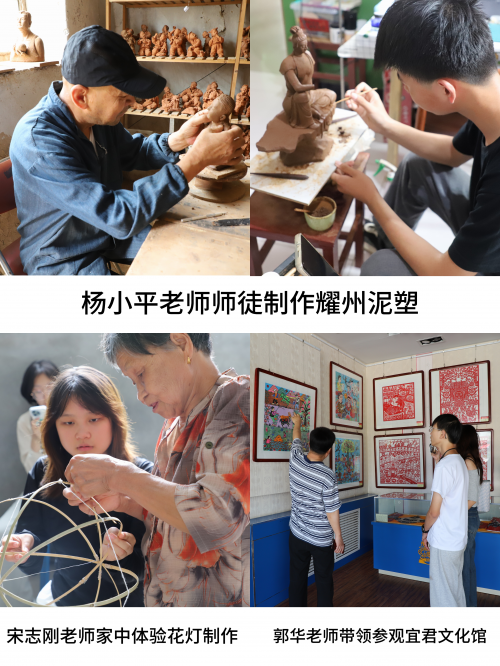

点亮乡土星空,非遗艺术赋能乡村振兴。实践团的足迹并未止步于陈炉。在耀州、宜君等地,团队成员发现,散落乡间的民间艺术如繁星般璀璨,共同点亮了乡村振兴的文化夜空。这些植根于乡土的艺术形式,正通过与节庆经济、文创产业和现代教育的结合,转变为推动地方发展的实在动力,清晰地展示了传统文化在现代社会中强大的经济功能和产业化潜力。在耀州区稠桑村,农民艺术家杨小平的泥塑作品题材均源于鲜活的关中生活;在耀州,以宋志刚为代表的手艺人,将节庆必备的耀州花灯发展为致富产业;在宜君县,“80后”传承人郭华则将剪纸、农民画的元素开发成一系列文创产品,让传统艺术真正“走进生活、融入生活”。这些案例为团队理解“非遗+乡村振兴”提供了鲜活的样本。

青年在行动,做非遗的记录者与传承者。历时十余天的田野跋涉,不仅是一次深度的文化调研,更是一场生动的国情教育。从匠人各具特色的坚守,到民间艺术的蓬勃生机,团队成员深刻认识到,非物质文化遗产的保护与传承,需要全社会的关注,更离不开青年的参与。此次社会实践,不仅记录了铜川非遗的“古瓷新韵”,更激发了同学们作为文化传承者的责任感与使命感。团队成员表示,将以此次调研为起点,持续关注非遗产业发展,利用所学知识,积极参与到非遗的传播与活化中,为传承中华优秀传统文化、助力中国式现代化挺膺担当。(西安翻译学院学生会“古瓷新韵实践团”供稿)