威信县:共绘“铸牢”大融合实践

2025/09/23 17:57 来源:社区文化网 阅读:40.6万

近年来,云南省昭通市威信县紧扣铸牢中华民族共同体意识这条新时代党的民族工作主线,立足“鸡鸣三省”独特区位优势,充分挖掘红色文化、民族文化和生态文化资源,借力东西部协作东风,不断探索创新,推动民族团结进步事业与经济社会发展深度融合,绘就了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的“铸牢”大融合新时代华章。

“红”之“魂”奏响“铸牢”实践

威信是中央红军长征入滇第一县,1935年2月,中央红军长征集结扎西,召开了具有重要历史意义的“扎西会议”。

在滇东北乌蒙山北麓、赤水河畔的扎西镇庄子上,正是“扎西会议”中央政治局会议旧址所在地,红色基因早已深深融入这里的山川与血脉。“小时候听老人讲,红军在这里开会、写标语,还帮乡亲们挑水劈柴……”68岁的扎西镇庄子上居民小组居民王世东常向孙辈讲述红军与乡亲的鱼水情,那些镌刻在岁月里的故事,如今已成为各族群众共忆初心的精神纽带。

依托得天独厚的红色资源,威信县把红色文化作为铸牢中华民族共同体意识的重要载体。

扎西会议纪念馆作为全国民族团结进步模范集体,不断提升展陈水平,通过实物展示、多媒体互动等形式,生动再现扎西会议历史场景及红军长征途中军民团结一家亲的感人故事,成为各族群众接受爱国主义教育、革命传统教育和民族团结进步教育的前沿阵地,自开馆以来已接待国内外游客上千万人次。

扎西会议纪念馆与扎西干部学院建立馆院联动机制,打造“红色扎西青年行”“石榴籽读书班”“红色扎西红娃研学行”等思政育人品牌,开展“敬献一次花篮、参观一次红色展览、聆听一个红色故事、齐唱一首红色歌曲、静观一部红色电影”的“五个一”活动,引导各族青少年从小树立“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的理想信念,让民族团结的种子生根发芽。

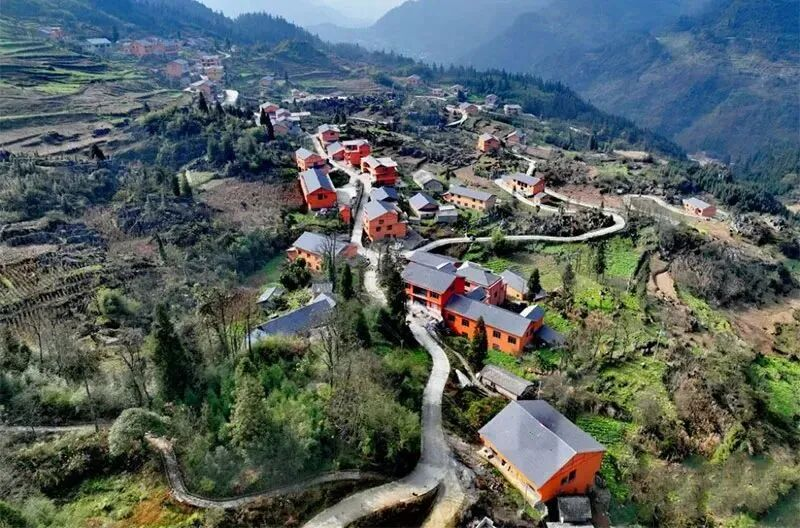

而在庄子上,红色资源的保护与活化更让红色精神焕发新生。自2021年以来,借助东西部协作东风,庄子上对“扎西会议”中央政治局会议旧址进行全面修缮与环境改造,新建红军长征标语纪念馆,让一段段峥嵘岁月透过文物与标语再度闪耀光辉。

“赤水家园”村史馆记录农耕传统、红军故事与乡愁书画,让“望得见山、看得见水”的乡情有了更真切的载体。

这些红色印记,不仅是历史的见证,更是庄子上的精神根基与血脉之源,更为这片红色土地注入了新的发展活力。

“绿”之“基”厚植和谐共生家园

威信县境内生态资源丰富,赤水河蜿蜒而过,长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、乌蒙山国家自然保护区在此分布,是长江上游重要生态屏障。

在推进民族大团结、大融合事业中,威信县牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,将生态保护与民族团结进步创建紧密结合——既加大生态保护力度,实施系列生态修复工程,守护各族群众的绿色家园;又积极探索生态产业发展路径,推动绿色经济与民族团结双向赋能。

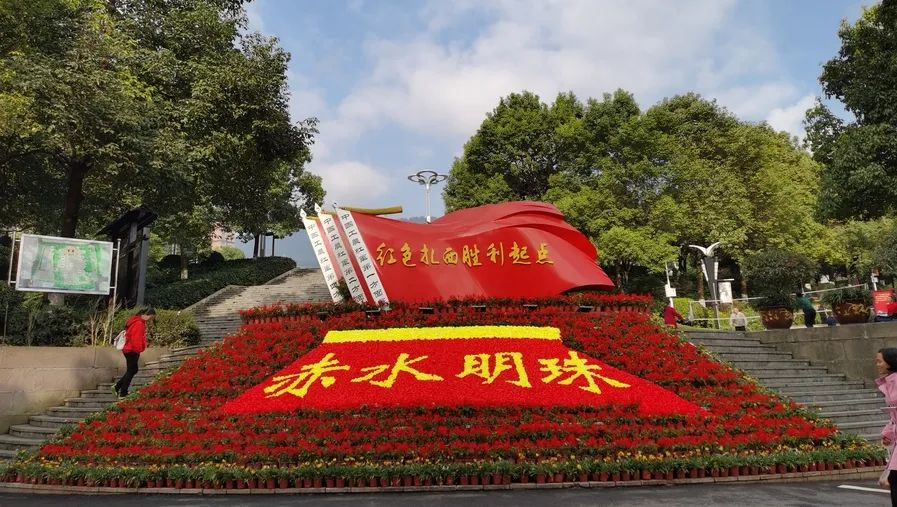

围绕“红色扎西·赤水明珠”形象定位,威信县打好红绿并进“组合拳”,大力培育“红色+绿色”“文化+生态”文旅融合产业,2024年5月,扎西会议纪念地景区入选云南省铸牢中华民族共同体意识旅游线路之红色记忆·乌蒙、金沙江之旅。

在庄子上,一条立体多元的乡村旅游线路已成形,山顶瞭望塔与观景台可俯瞰村庄全貌,山腰间青石步道穿行于连绵果园,山脚下特色农家乐、文化广场、儿童乐园与精品民宿依次铺展,红色文化与乡土风情在此交融,织就生机盎然的田园画卷。

生态旅游产业的蓬勃发展,不仅让各族群众吃上“生态饭”,更让庄子上这样的村庄实现华丽转身——随着环境提升与设施完善,当地探索“红色+绿色+研学+休闲”的农文旅融合新模式。

全国四季村晚、红色旅游文化节、音乐节等重大文旅活动相继举办,越来越多游客慕名而来,村民们将自家庭院变为“致富空间”,让乡村既有“看头”更有“赚头”,“当年的山窝窝,现在盖起了民宿,办起了研学基地,搭起了观景台……”满是乡村振兴的活力。

“金”之“业”拓宽增收致富“路”

威信县立足自然资源禀赋,大力实施“种二养三”工程,培育方竹、山葵、生猪、土鸡、对虾等高原特色农业产业,目前竹资源总量已达54.2万亩,山葵种植5000亩。

同时,积极引进农业龙头企业,延伸农业产业链,发展农产品精深加工,提升附加值。

通过“企业+合作社+农户”等模式,各族群众在种植管护、产品采摘和加工销售等全链条环节中相互协作、共享红利,夯实了民族团结的物质基础。

而沪滇协作的深化,更让威信的特色产业跨越山海,“沪滇协作·山海有信”云南省威信县农文旅进松江推介展销市集在上海松江区开市,身着特色服饰的威信姑娘陈梦和、向燕,正为松江市民介绍腊肉、蜂蜜、菌菇酱等家乡好物;一旁的苏培芳则熟练开启直播,将农产品背后的故事娓娓道来。

这场线上线下联动的市集,是三人半个多月的工作日常,也是沪滇协作消费帮扶模式的创新探索。

8月28日,在松江区人民政府合作交流办公室支持下,经上海援滇干部与松江百姓义工及威信县多部门协调筹划,土生土长的威信姑娘苏培芳和两名小伙伴乘高铁跨越近2000公里来到松江,计划走遍百余个社区,以“家乡好物推荐官”身份为家乡农文旅代言。

如今,提及威信,松江市民不再只联想到“微信”,而是记住了这里的食用菌、菜籽油,知道了扎西会议,了解了庄子上、大屏上和赤水崖,威信的“山海之约”,正成为各民族共享发展成果的生动注脚。

“特”之“文”夯实伟大复兴梦

威信县民族文化丰富多彩,传统手工技艺、特色节庆活动等底蕴深厚。

在民族团结道路上,威信县通过系统保护、活态保护和融合保护,加大对民族文化的挖掘、整理和保护力度,成功申报国家级非遗项目1项、省级4项、市级9项,培育省级非遗传承人3人、市级3人。

打造特色民族节庆活动品牌,每年定期举办活动,邀请各族群众共同参与歌舞表演、民俗竞技,促进文化交流互鉴;推出“民族文化进景区”活动,在景区设置非遗展示区、民族特色美食体验区,让游客沉浸式感受多元文化魅力。

同时,编排《赓续扎西魂》《那年红军到扎西》等红色剧目,创作《苗山秋韵》《暮归苗岭》《笙歌鼓韵》等民族文艺精品,展现红色文化与民族文化的交融之美;开展“非遗进校园”研学活动,培养青少年对民族文化的热爱,推动传承创新。

而在沪滇协作的舞台上,民族文化更成为连接山海的桥梁。苏培芳等人在松江社区推介时身着的特色服饰,直播中讲述的家乡文化故事,让上海市民直观感受到威信民族文化的独特魅力。

庄子上的红色文旅活动里,各族群众共同演绎的民俗节目、手作的特色工艺品,既留住了文化根脉,也让多元文化在交流中愈发鲜活,凝聚起各民族共筑精神家园的共识。

“蓝”之“智”创新基层治理之策

以数字化、智能化为引领,威信县积极创新民族团结进步治理模式,推出“1338”工作法;推行“一网五联”末梢治理,构建基层治理新体系;实行信访服务“三个当天”机制,及时解决各族群众合理诉求;深化“三调联动”改革,有效化解矛盾纠纷;将“八心方法”融入矛盾化解全过程,架起党群干群“连心桥”。

在“7·09”特大暴雨灾害中,威信县精准运用“1262”预警叫应机制和“1373”应急避险转移工作法,果断转移1413户4182人,16起紧急避险成功案例获省级肯定。

当地还开创“两个网格化”综合服务管理模式,建立1+N党建服务阵地和“红”“黄”“绿”精细化社区治理机制,助推党建、综治、民情、文明、民族团结进步深度融合,构建互嵌式社会结构和社区环境,让各族群众在共居共学共事共商共乐中加深了解、增进感情。

同时,利用互联网、新媒体平台,广泛开展铸牢中华民族共同体意识、民族宗教政策法规宣传教育千余场,传播民族团结正能量。

苏培芳等人的助农直播,也成为宣传威信、促进交流的新窗口;庄子上通过线上线下联动的文旅推广,让更多人了解红色历史与乡村新貌,进一步营造了民族团结的浓厚氛围。

如今威信县,各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,在红色文化引领下,沿着绿色发展、产业兴旺、文化繁荣、社会和谐的道路阔步前行,在沪滇协作的“山海同心”中,共同书写铸牢中华民族共同体意识的崭新篇章,深化民族团结进步创建,丰富内涵、创新形式,推动民族团结进步事业高质量发展。(文字采写 郭翰 陈雪琴 胡静 图提供/威信县民宗局)