青春在高原绽放:西藏民族大学毕业生的坚守与成长之路(一)

2025/10/30 15:22 来源:社区文化网- 阅读:2.2万

对于每一位初抵高原的西藏民族大学毕业生而言,一场关乎生理、沟通与职场适应的“闯关”考验几乎不可避免。高原反应引发的身体不适、语言不通造成的交流障碍、职场角色转变带来的压力,曾让不少毕业生彻夜难眠。但凭借着坚韧的意志与不懈的坚持,他们在这片高原上逐步站稳脚跟,让青春绽放出独特光彩。

破局“闯关”:于挑战中筑牢高原扎根根基

“2025 年刚入职时的‘狼狈’,我到现在都记得很清楚。”西藏民族大学毕业生王锐回忆道。刚抵达拉萨的第一周,他频繁在夜间因缺氧憋醒,鼻腔干燥导致流鼻血成了常态,甚至在入职体检时因血压偏高不得不进行复检。为尽快适应高原环境,王锐严格遵照“不洗澡、慢活动”的建议,宿舍里的供氧系统成了他初期生活的重要依赖。“最难熬的时候,我坐在窗边望着拉萨的夜空,也有过怀疑自己选择的时刻。但一想到研二调研时第一次见到雪山的震撼,就又咬牙坚持了下来。”如今,王锐不仅完全适应了高原气候,还购置了新电车,时常穿梭在拉萨街头。“每当拧动车钥匙的瞬间,我就清楚地知道,自己已经做好了在这片土地长期生活的准备。”

相较于王锐的“生理闯关”,康佳佳的挑战则始于语言与饮食。2018年,康佳佳作为汉族学生到西藏攻读专科,当时班里仅3名汉族学生,藏语成为她与同学交流的最大隔阂。“那时候藏族同学吃面,我只能喝汤,一个假期回家就瘦了10斤。”2023年,康佳佳成为西部志愿者的一员,面对涉密工作的陌生感,她没有退缩,而是跟在单位前辈身边,逐字逐句研究文件。“领导告诉我‘慢慢来,每个同志都是这么过来的’,这句话给了我莫大的勇气。”在前辈的鼓励与自身的努力下,康佳佳逐渐攻克了工作上的难关。

徐晓舞的“闯关”经历则发生在新闻采访一线。刚入职县电视台时,她常常需要扛着十几斤重的设备,翻山越岭深入牧区。在信号全无的野生保护区,她曾因车队失联,只能通过“石头压纸条”的方式传递信息。“有一次我们带的食物吃完了,大家围着篝火轮流喝白酒取暖。但当看到藏族群众接过我们送去的日用品时露出的笑容,就觉得所有的辛苦都值了。”这些难忘的“闯关”经历,最终都化作了毕业生们扎根高原的“底气”。他们在克服困难的过程中不断加深对高原的理解,也在坚持中找到了属于自己的人生位置。

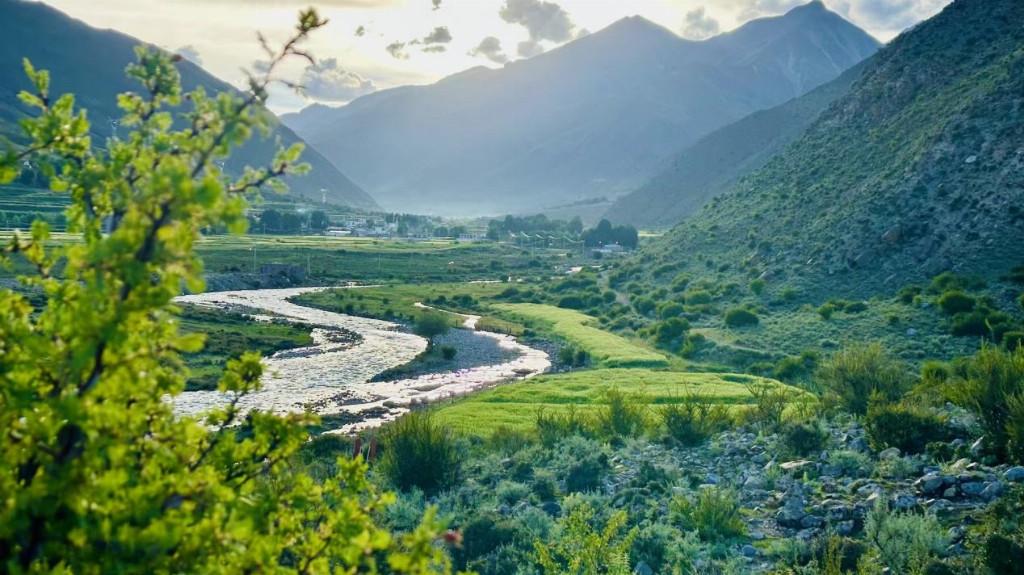

祥和宁静的山间乡村

热忱之心:以坚守化解高原“水土不服”

高原反应,是许多西藏民族大学毕业生初到西藏时最深刻的记忆。毕业生李源荣坦言:“当时脑袋疼得特别厉害,晚上躺在床上翻来覆去根本睡不着。我特别担心自己没办法通过第二天的入职体检,更害怕因此失去留在西藏工作的机会。”为缓解高原反应,李源荣尝试了多种方法,经过一段时间的调整,身体才逐渐适应了高原环境。

来自江西鹰潭的彭超,对在拉萨度过的第一个冬天印象深刻:“冬天再冷也不敢把窗户关上,保持通风能让缺氧的情况稍微好一点。后来单位给我们的房间配备了供氧设备,情况就改善了很多。”同样面对高原生活挑战,2018级管理学院本科毕业的康佳佳心态十分积极:“我觉得别人能适应的事情,我也一定可以。想要好好工作,首先就得把自己的生活照顾好,好好吃饭、好好适应。”

除了生活上的“水土不服”,文化差异与工作要求也给毕业生们带来了不小的困扰。在那曲地区基层工作的陈胜军回忆:“很多时候藏族群众来办理手续,我因为语言不通,只能找单位的藏族大姐帮忙当翻译。”为了更好地服务藏族群众,陈胜军主动向藏族同事请教藏语,平日里也经常主动与藏族群众交流。如今,他已经能用简单的藏语与群众进行日常沟通,工作效率大幅提升。

雪山间的公路

不少毕业生表示,刚参加工作时,很多职业习惯都需要从零开始培养。“特别感谢单位领导的耐心教导,从工作流程到职业规范,都一点点帮我们梳理,让我们能更快融入职场。”这些磨合与适应的过程,是每一位来藏工作的西藏民族大学学子必经的成长一课,也成为了他们人生中一段难忘的经历。(西藏民族大学 赵华一)